Vier Säulen

Die Projektstruktur umfasst vier Säulen:

Säule A: Musiktheater (Regie, Gesang, Bühne)

Säule B: Musikwissenschaft/Musikinformatik,

Säule C: Forschungsprojekt/Monografie: 150 Jahre Bayreuther Festspiele

Säule D: Musikjournalismus

Säule A: Musiktheater (Regie, Gesang, Bühne)

Säule B: Musikwissenschaft/Musikinformatik,

Säule C: Forschungsprojekt/Monografie: 150 Jahre Bayreuther Festspiele

Säule D: Musikjournalismus

Säule A

Musiktheater (Regie, Gesang, Bühne)

Studiengänge

- BA und MA MusikTheaterRegie (Hochschule für Musik Karlsruhe)

- BA und MA Gesang, Operngesang (Hochschule für Musik Karlsruhe)

- Diplom Bühnengestaltung (Akademie der Bildenden Künste Wien)

- BA und MA Instrumentalstudiengänge (Hochschule für Musik Karlsruhe)

Voraussetzungen, Inhalte und Ziele

Offenbar ist die Wagner-Regie mit allem durch. Es gab, ausgehend von der Bühne Richard Wagners zunächst Phasen von naturalistischer und pseudo-historischer Abbildung auf der Szene, dann solche der Überhöhung, ab den 1930er Jahren erste Formen der »Entrümpelung«. Nach dem Zweiten Weltkrieg standen Symbole und Abstraktion im Kurs, später – mit gesellschaftlichen Umwälzungen verbunden – das sogenannte »Regie-Theater«, danach postdramatische Formen, die hermeneutische Umarmungen hinter sich lassen. Bei keinem anderen Komponisten hat das Pendel in die unterschiedlichen Richtungen so stark ausgeschlagen wie bei Wagner. Wohin soll die Entwicklung nun gehen?

Die gegenwärtige Aufführungssituation ist hinsichtlich der Regie häufig von Stagnation, Wiederholungen, Spielereien geprägt – gerade bei Wagner. Es hat sich gezeigt, dass weltanschauliche Optionen – egal aus welcher Richtung – keine Inszenierung begründen können. Ästhetische Autonomie und politische Konkretion verhalten sich umgekehrt proportional. Auch Polarisierungen wie konservativ und kritisch/oppositionell haben ausgedient. Allzu häufig zeigt sich, dass das ästhetische Gefüge eines Stückes in seiner Komplexität gar nicht erkannt wird, Regieansätze daher verpuffen müssen. Starke Regisseurinnen und Regisseure von heute haben sich daher mit guten Gründen vom Gedanken einer (herbeikonstruierten) »Aktualität« verabschiedet und lassen sich in ungewohnter, oft sehr persönlicher Weise auf das ästhetische Gefüge ein. Ihren Arbeiten eignet häufig etwas Vexierbildhaftes, das von Paradoxien lebt, und »statt agitatorischer Eindeutigkeit einen Handlungsspielraum aufzeigt, der uns nicht die Erleichterung der Eindeutigkeit schafft« (Tobias Kratzer).

Im Kontext solcher Impulse arbeiten Studierende der Regie, der Bühnengestaltung und des Gesangs im Rahmen von RIWA26 an künstlerischen Konzepten. Es geht, am Beispiel Wagner und anderer Komponisten, um die Erforschung und Entwicklung von szenischen Texturen, die die Medialität des Theaters ebenso reflektieren wie heutige Wahrnehmungsmodi. Gefragt sind dabei vor allem methodische Flexibilität und kreativer Umgang mit analoger und digitaler Gestaltung. Können sich Bühnengeschehen und digitale Mittel ergänzen oder gerade nicht? Mit welchen Formen des Werkbegriffs ist konkret bei Regie und Bühnengestaltung zu arbeiten? Wie kann szenographisches Denken auf den Prozesscharakter von Kunst reagieren?

Säule A fokussiert ein diskursives Musikverständnis von Regie und Bühnengestaltung, das Musik in ihrer Vielgestaltigkeit zeigt. Ebenso fokussiert wird eine semantische Kohärenz mit den Mitteln des Körpers. Beides führt zu aufführungsspezifischen Formen von Ereignishaftigkeit, die sich nicht als »Deutung« legitimieren müssen. Gleichwohl entsteht solche Ereignishaftigkeit in gesellschaftlicher Verantwortung und aus sensibilisiertem Verhalten gegenüber dem ästhetischen Gefüge.

Durch Meisterklassen und Workshops werden vier international renommierte Regisseurinnen und Regisseure in das Teilprojekt eingebunden, deren szenische Sprache sich so grundlegend unterscheidet wie ihr Verhältnis zum Werk Richard Wagners. Es sind vier Künstlerpersönlichkeiten, deren Impulse und Neugier Wagner einschließen und doch weit über ihn hinausreichen. Gerade deshalb sind sie für das Projekt RIWA 26 so wertvoll:

- Tatjana Gürbaca (Der fliegende Holländer und Parsifal in Antwerpen/Gent, Lohengrin in Essen, Ring-Projekt im Theater an der Wien),

- Stefan Herheim (Parsifal in Bayreuth, Die Meistersinger von Nürnberg bei den Salzburger Festspielen, Ring des Nibelungen an der Deutschen Oper Berlin, Tannhäuser in Oslo, Lohengrin an der Staatsoper Berlin),

- David Hermann (Tannhäuser in Lyon, Lohengrin und Parsifal am Staatstheater Nürnberg)

- Peter Konwitschny (Parsifal, Tristan und Isolde und Der fliegende Holländer an der Bayerischen Staatsoper, Lohengrin und Die Meistersinger von Nürnberg an der Hamburgischen Staatsoper, Tannhäuser an der Semperoper, Götterdämmerung an der Stuttgarter Staatsoper, kompletter Ring des Nibelungen am Theater Dortmund)

Säule B

wissenschaftlich-künstlerisch

Studiengänge

- Musikwissenschaft,

- Musikinformatik (Hochschule für Musik Karlsruhe)

Voraussetzungen, Inhalte und Ziele

Säule B widmet sich der Interpretationsforschung im Bereich Musiktheater. Die Bayreuther Festspiele erweisen sich dafür als besonders geeignet. Dass eine kontinuierliche Reihe an Ton- und Videodokumenten vorliegt, macht die Festspielgeschichte zu einem reizvollen Untersuchungsgegenstand. Live-Mitschnitte kompletter Werke sind seit den 1940er Jahren vorhanden und verfügbar. Durch den (nur wenigen Veränderungen unterworfenen) Theaterraum ergibt sich eine Konstante, vor der sich Gemeinsamkeiten und Gegensätze der Interpretation(en) umso deutlicher abzeichnen. Das Vorhaben stellt aber auch eine besondere Herausforderung dar, die sowohl mit den Möglichkeiten und Grenzen empirischer Analysen wie auch mit den Besonderheiten einer Theateraufführung zu tun haben.

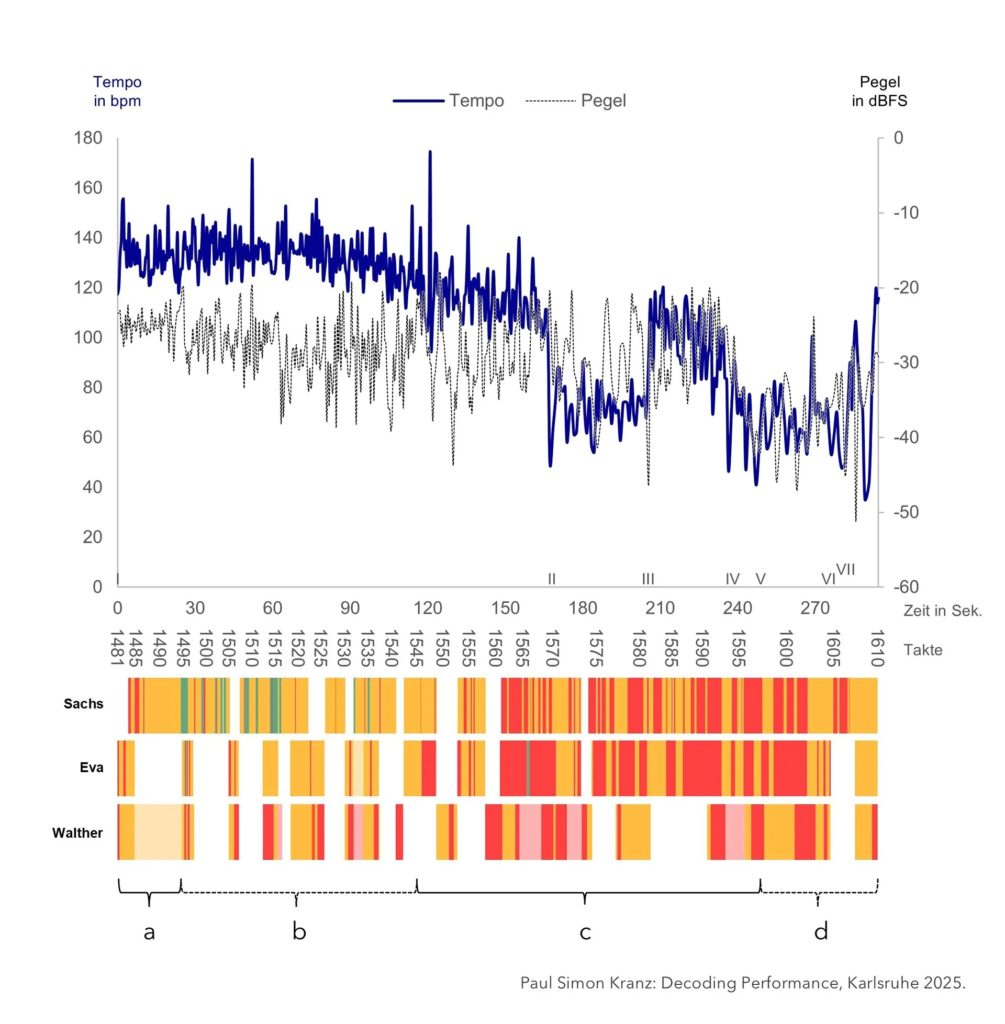

Entgegen anfänglicher Polarisierungen dürfte außer Frage stehen, dass ein empirisches Vorgehen unerlässlich ist und der computergestützten Interpretationsanalyse generell zunehmende Bedeutung zukommt. Eine wichtige Standortbestimmung erfolgte im Rahmen des vom Staatlichen Institut für Musikforschung (Berlin) veranstalteten Symposiums mit dem Titel Gemessene Interpretation (Buchveröffentlichung 2011). Ein wegweisender, weitere Entwicklungen zusammenfassender und problematisierender Sammelband mit dem Titel Softwaregestützte Interpretationsforschung erschien 2022. Die computergestützte Audioanalyse gehört inzwischen zum Standard. Mit ihrer Hilfe lassen sich spezifische Merkmale musikalischer Interpretation grafisch darstellen und mit statistischen Verfahren in ihrer Bedeutung innerhalb eines Korpus quantitativ erfassen.

Der besondere Reiz für das Projekt RIWA 26 besteht darin, solche klangbasierten Analysen auf spezifische Aspekte des Musiktheaters auszuweiten, wo sie bislang kaum genutzt wurden. Hierbei ist die Verschränkung von Fragestellungen der Musikwissenschaft und der Musikinformatik entscheidend. Es geht darum, verstärkt Inszenierungen einzubeziehen. Nur mit einer mehrgleisigen Strategie lässt sich das besondere künstlerische Profil einzelner Aufführungen/Interpretationsansätze herausarbeiten.

Die mit Säule B verbundenen Promotionsstipendien erhielten Inga Krause (2022-2023) und Paul Simon Kranz (2022-2025).

Säule C

Monografie: 150 Jahre Bayreuther Festspiele

Voraussetzungen, Inhalte und Ziele

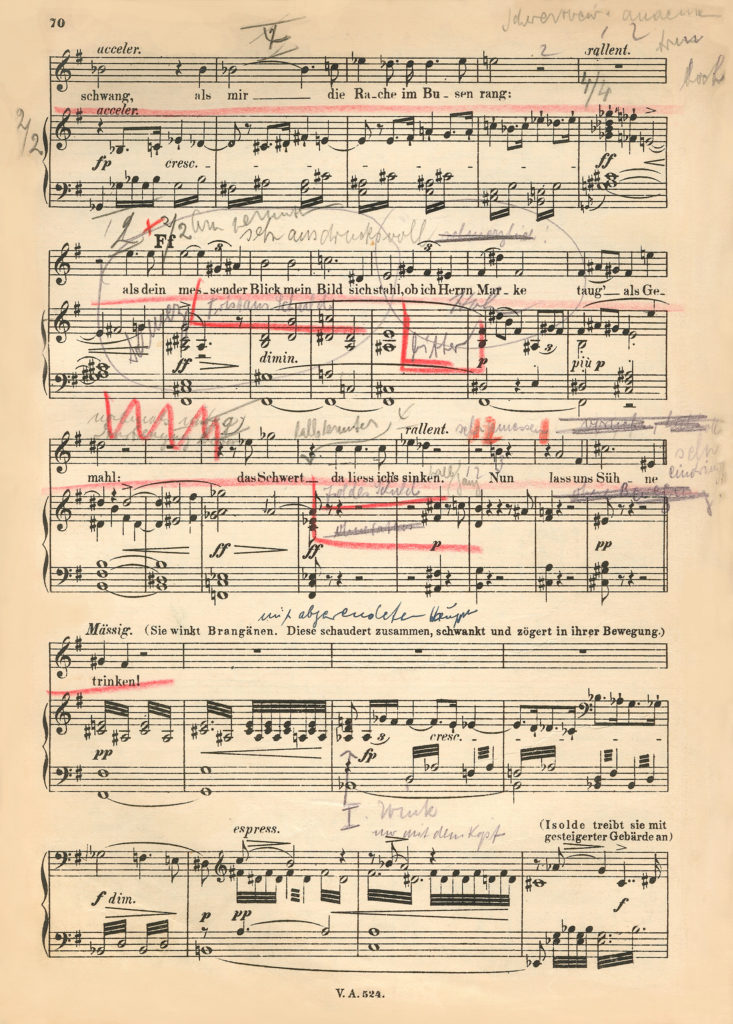

Als Aufführungsgeschichte ist die Bayreuther Festspielgeschichte bislang nur in Ansätzen geschrieben worden. Die Gründe liegen auf der Hand: Ästhetische Kategorien erfordern einen anderen methodischen Zugriff als ein ideengeschichtliches und letztlich sozialwissenschaftlich ausgerichtetes Vorgehen (wie es mit Blick auf Bayreuth mehrfach angewandt wurde). Im Gegensatz, aber auch als komplementäre Ergänzung zu Säule B setzt Säule C vor allem auf textliche Quellen. Hierzu gehört Aufführungsmaterial (Dirigierpartituren, Sänger-Klavierauszüge, Regiebücher, Konzeptpapiere, Probenprotokolle, Bühnenbild-Entwürfe usw.) ebenso wie Korrespondenz. Dieser Ansatz kann auf eine in letzter Zeit erheblich verbesserte Quellenlage bauen.

Über die ästhetische Physiognomie einzelner Aufführungen (Szene wie Musik) hinaus gilt es, die Eigendynamik künstlerischer Prozesse einzufangen – um sie vor dem Hintergrund gesellschaftspolitischer Veränderungen zu vertiefen. Nur so sind zentrale Vorgänge von Anziehung und Abstoßung nachzuzeichnen; Überlagerungen und Verschiebungen auch, die das diffuse Narrativ einer »Entwicklung« hinter sich lassen. Es geht darum, das kommunikative Dreieck zwischen Komponist, Musikern/Regisseuren und Publikum in wechselnden Stadien der Festspielgeschichte analytisch zu erschließen, damit auch mentale und institutionelle Verfasstheiten zwischen Wandel und Kontinuität. Autor der entstehenden Monographie ist Stephan Mösch.

Säule D

Musikjournalismus (Film-Essays, Audio-Podcasts)

Voraussetzungen, Inhalte und Ziele

Studiengang: Musikjournalismus (Hochschule für Musik Karlsruhe)

Im Rahmen von Säule D werden Filmessays und Audio-Podcasts erarbeitet, die sich dem Phänomen Wagner aus unterschiedlichen inhaltlichen Perspektiven nähern. Ein Beispiel ist das Thema »Anfang«: Was heißt Anfang für den Komponisten des Ring des Nibelungen? Was für einen Intendanten, der den Ring langfristig plant? Was für eine Regisseurin oder einen Regisseur? Was für einen Musiker des Orchesters? Was für den Probenprozess eines Opernhauses? Andere Themen betreffen das Verhältnis von Natur und Kunst, den Wagner-Gesang oder das Wesen der Bayreuther Festspiele. Es geht um den Versuch, neueste Techniken des Bewegtbildes mit dokumentarischen und analytischen Inhalten zu verknüpfen. Die Vermittlung von Aspekten des Wagner’schen Werkes erfolgt auf inhaltlicher Basis, aber mit der erweiterten Grammatik elektronischer Medien. Insofern reicht Säule D, wie die drei anderen Säulen, über das Thema Wagner/Bayreuth hinaus, nimmt es zum Anlass für weitreichende und grundsätzliche Fragen.

Die Arbeit mündet in ein vierteiliges Filmprojekt, das zum Jubiläum 2026 auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorgestellt werden soll (SWR). Die Verantwortlichen sind sich darin einig, dass eine Reihe kürzerer Folgen größere Wirksamkeit erzeugt und andere inhaltliche Fokussierung zulässt, als ein einzelner, längerer Film. Zudem lässt sich das Format besser mit dem Rhythmus der Studienpläne koordinieren. Geplant ist eine Dramaturgie des »horizontalen« Erzählens: Jede Folge hat ihre Eigendynamik und erregt doch Neugier auf die nächste. Regisseur des Films Wagner: The Good. The Bad. The Ego ist Michael Wende.